Staff Blog

お風呂の歴史2

事務員Hです。前回からの続きです。

お風呂の歴史2

江戸時代~

江戸時代になり、宗教的な『身を清める』や『施浴』とは離れていきます。

この頃に、蒸し風呂は「戸棚風呂」というものに形を変えたと言われています。

江戸時代の初期に肩まで浸かる「据え風呂」が登場しました。

水風呂(すいぶろ)とも呼ばれていました。

この当時の風呂は、薪を燃やして風呂釜を直接温めるタイプの風呂が主流で、

「鉄砲風呂」「五右衛門風呂」はこの頃に出現しています。

しかし、江戸だけなのかもしれませんが「喧嘩と火事は江戸の華」といわれるほど火事が多かった為

庶民の家にはお風呂場を設けることが禁止された

(もしくはお風呂を沸かすことが怖がられていた)ので、

風呂は『銭湯』か『上級武士宅』にしか無かったようです。

このような背景もあって『銭湯』に通う人が増え、銭湯が社交や娯楽の場となり、

ますます人気になっていったと言われています。

風呂の語源ですが

・火鉢のようなものでお湯を沸かす仕組みの茶道具の風炉(フロ)からという説

・もともと「窟」(いわや)や「岩室」(いわむろ)の意味を持つ室(むろ)が転じたという説

・蒸し風呂の蒸気を逃がさない狭い部屋(室)(ムロ)から派生して風呂(フロ)になったという説

上記が語源といわれています。

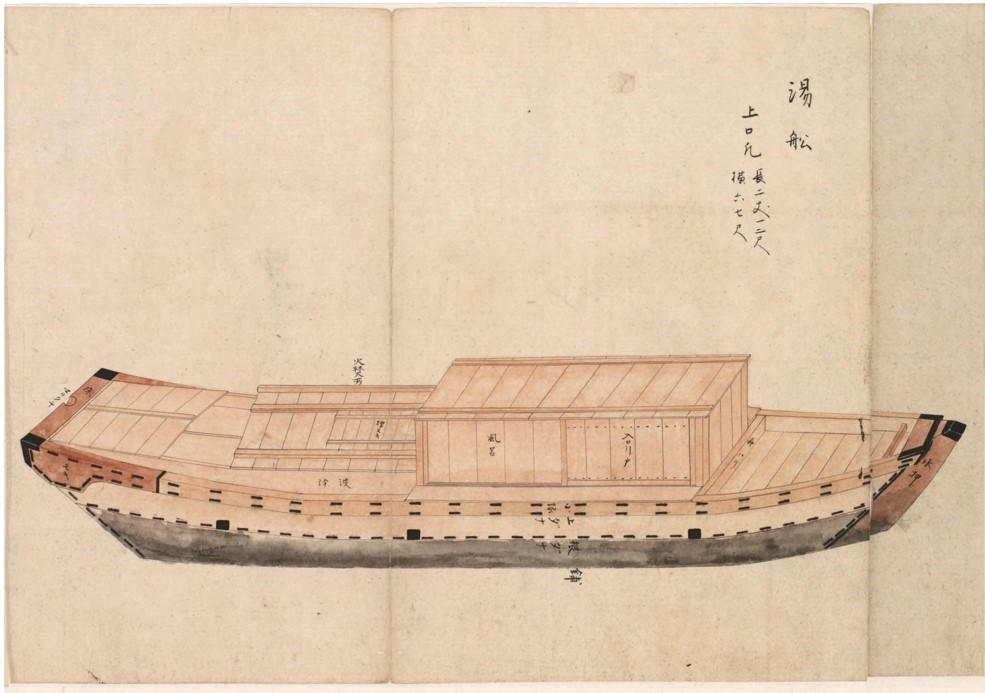

銭湯が船に乗って川を移動する『湯船』という船もありました。

これが浴槽を湯船という語源との事です。

江戸時代の川船の識別図鑑ともいえる「船鑑(ふなかがみ)」(船の科学館)によると、

船の全長は0メートルほど。

船の中央に風呂があった。

客は風呂からあがると船上でのんびり涼んだのではないか。

との事です。

湯をはった風呂のことを湯船というのはこの船に由来する。

湯船はまた、川や水路を利用して町々をめぐり、移動式の銭湯としても親しまれた。

到着の合図はほら貝の音で、これが鳴り響くと、近くに住む町人らがいそいそとやってきたそうです。

語源といえば、風呂敷も風呂が付きます。

こちらも諸説あり、

・室町時代の大名たちが、蒸し風呂に入る際に、脱いだ着物を家紋入りの布で包んでまとめ、

湯上がりにその布の上で身支度をしたと言われています。この布が、のちに「風呂敷」と呼ばれるようになった。

・江戸時代になり、庶民も銭湯を楽しめるようになると、風呂敷は銭湯へ行く際に湯道具を包んだり、

着替えの際に使われたりしました。このように、風呂敷は人々の生活に深く根付き、その名が定着していった。

・風呂の語源となった茶の湯の風炉に由来するという説。

上記2つは。時代が違うだけでほぼ同じで、

・蒸し風呂の中で敷物として使い、また、湯上がりにその上で体を拭いたり着替えたり、

お風呂セットや着替えなどを持ち運ぶ際に包んだり、様々な用途に用いられていたようです。

江戸時代の銭湯ってどんな感じだったのか?

・蒸し風呂が主流

・銭湯ではなく湯屋と呼ばれていた。

・混浴だった。(何度か混浴禁止令が出ていたが徹底はされていなかった)

・背中を流したり等々サービスをする湯女(ゆな)がいた。

・男性版は三助(さんすけ)と呼ばれていました。

・二階に男性専用のスペースがあった。

・蒸気が逃げないようにするため閉鎖的で薄暗かった。

・社交場・娯楽・情報交換の場としての役割もあった。

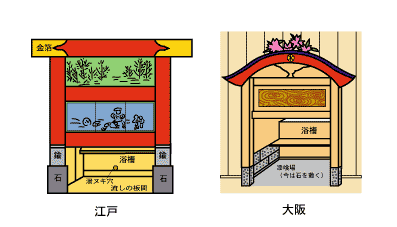

・関西と関東では入口の仕様が違った。(神社やお寺の様です)

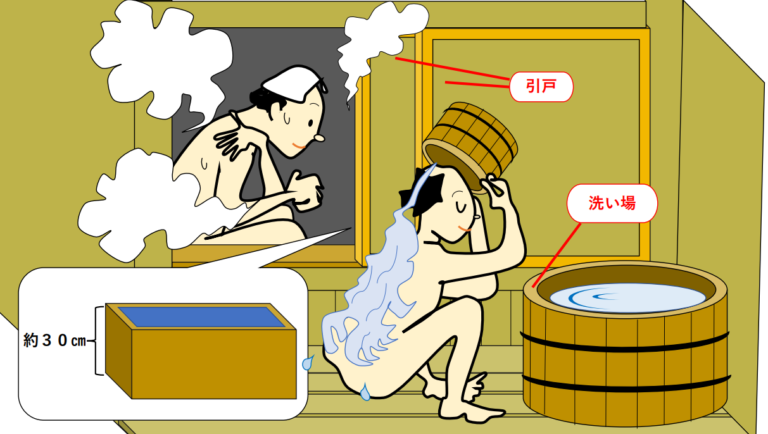

戸棚風呂

当初のお湯の深さは30㎝ほどで蒸気を逃がさないように周りを板で囲ってあり、

風呂に入る時は、囲いにある引戸を開閉して出入りしました。中は真っ暗で狭く、

一度に大勢は入れない構造でした。

戸棚のように見えることから「戸棚風呂」と呼ばれていたそうです。

半身浴とサウナの中間という感じでしょうか?

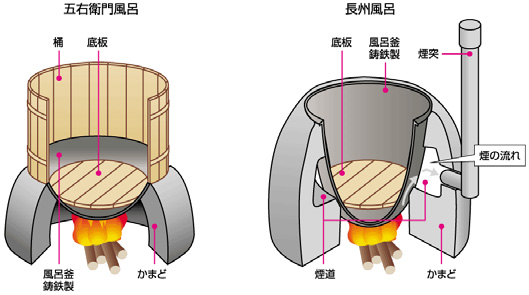

五右衛門風呂と長州風呂

起源

宋(中国)で梵鐘(ぼんしょう・・・つりがね)を基に作られたとされる。

形状

五右衛門風呂は、円筒形の木桶を鋳鉄製の底部にのせたお風呂。底が直接釜になっているため、底板が用いられる。

長州風呂は風呂釜全体が鋳鉄製のお風呂。五右衛門風呂と同じく、底が直接釜になっているため、底板が用いられる。

名前の由来

五右衛門風呂は、釜ゆでの刑にされた豊臣秀吉時代の大盗賊・石川五右衛門が名前の由来とされる。

十返舎一九の「東海道中膝栗毛」で、弥次さん喜多さんが下駄を履いたまま入り、釜を壊して大騒ぎになったのもこのお風呂です。

長州風呂は、明治時代中期、広島の鋳物職人が「芸州風呂」「広島風呂」として売り出したが、

当時の政治の実権は勤王派にあり、佐幕側だった広島の名前は京都・大阪での評判が悪かったため

「長州風呂」と名づけたという説がある

主な特徴

五右衛門風呂は、江戸時代当時、貴重品だった鉄をできるだけ節約するため木製の桶と組み合わせた形状。

煙突がなく煙たい、また釜と桶との継ぎ目から水が漏れるということもあり、次第に廃れていった。

長州風呂は、釜自体が温かくなり、お湯が対流しつづけるため、入浴の際に体全体が温まりやすい。

また煙突が開発され、煙たくないだけでなく、熱効率が高くなり沸きが早い。

薪はもちろん、落ち葉や木屑、間伐材などなんでも燃料にできる。

今では、長州風呂の事も五右衛門風呂と呼んでいるそうです。

そして、今なお製造されているとの事!

参考サイト

江戸の湯屋

ナスラック 基本知識 お風呂の歴史

ミツカン